HLW:SE:chap5

スウェーデンにおける高レベル放射性廃棄物処分

スウェーデンにおける高レベル放射性廃棄物処分

- 全体構成(章別)

-

-

2. 地層処分計画と技術開発

-

3. 実施体制と資金確保

目次

5. 情報提供・コミュニケーション

5.2 公衆との対話

-

スウェーデン核燃料・廃棄物管理会社(SKB社)は、サイト選定の当初から、自治体の了承が得られない限り、調査を実施しない方針をとっています。処分事業の計画は、環境影響評価の協議には住民や自治体を含む関係者が幅広く参加し、許可申請に必要な環境影響評価書に盛り込まれる内容は、こうした協議で決定されていきます。自治体は、独自の立場で判断を行うことができるように、住民を含む形の体制整備や情報提供活動の費用を原子力廃棄物基金で賄うことができます。

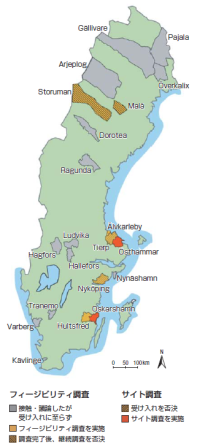

サイト選定への地元意思の反映

SKB社は、1992年にサイト選定を開始するに当たって、自治体の了承なく調査活動を行わないことを明確にしました。法令上は、サイト選定のための調査(フィージビリティ調査及びサイト調査)を行う許可を自治体から得る必要はありません。しかし、SKB社は、サイト選定活動には自治体及び地元住民の協力が不可欠との考えから、各調査の実施に先立ち、自治体の了承を得る手続を踏んでいます。

-

① フィージビリティ調査実施に関して、SKB社が接触・議論した自治体でも、了承が得られなかった自治体では調査を実施していません。

-

② SKB社によるフィージビリティ調査の結果が肯定的なものであっても、以降の調査継続を断った自治体では調査活動を打ち切りました。(北部の2自治体)

-

③ SKB社は、次段階のサイト調査をオスカーシャム、エストハンマル、ティーエルプの3地域において実施し、輸送等の問題についてニーシェーピンで継続調査を行う意向でした。これは、政府や規制機関からは支持されました。しかし、ティーエルプとニーシェーピンでは自治体議会の同意が得られず、SKB社は予定していた調査を中止しました。

環境影響評価書とEIA協議

[5] 県域執行機関とは…

県域執行機関は、スウェーデンの21の県域ごとに設置されている国の出先機関です。主な任務は所管県域内の各自治体活動の支援ですが、地域計画の策定や国、自治体の協力関係を促進する役割もあります。わが国の県庁とは位置づけが異なります。なお、スウェーデンの地方自治制度では、自治体単独では解決しにくい特定の業務(保健医療分野など)を県域で協力して行う自治体連合があります。自治体連合を運営する理事会委員は選挙で選ばれますが、わが国の県とは位置づけが異なります。

スウェーデンの環境法典では、環境に影響を与える可能性のある活動を行うときは、計画段階から県域執行機関と協議することになっており、原子力施設については、「その計画を行うと、環境に大きな影響を与える可能性がある」と判断され、環境影響評価(EIA)手続を行うことが義務づけられています。また、許可申請書に、EIA手続をもとに作成される環境影響評価書の添付が求められます。EIA手続において大きな役割を果たすのがEIA協議と呼ばれる協議で、予定されている計画について関係者に知らせ、環境に対する影響について話し合い、計画の必要性や環境への影響を低減するための措置が適切であるか検討されます。協議には、県域執行機関[5]、スウェーデン核燃料・廃棄物管理会社(SKB社)及び放射線安全機関(SSM)の他に、環境防護機関、住宅国家委員会などの関係行政機関、関係自治体、影響を受けると予想される個人、地元環境団体等が参加します。スウェーデン政府は、地層処分場については特に早くからEIA協議を行う必要があると考え、サイト調査の開始と同時にEIA協議を開始することを求めました。

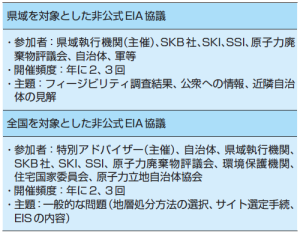

環境法典の制定前に開催された非公式EIA協議

1998年に環境法典が制定される以前から先行的・試行的に、環境影響評価手続きに関する協議が開催されていました。なお、表中の原子力発電検査機関(SKI)と放射線防護機関(SSI)は統合して、2008年7月から放射線安全機関(SSM)となっています。

環境法典に基づく正式なEIA協議は、エストハンマルとオスカーシャムにおいて、それぞれ2002年、2003年から開始されています。しかしそれ以前のサイト選定の当初から、SKB社は規制機関や関係自治体と、環境法典に定められたEIA協議に準じて、先行的に協議(非公式EIA協議)を行っていました。

そうした非公式の協議には、全国レベルで開催されたものもありました。サイト選定の初期のフィージビリティ調査は、全国の複数の自治体で同時に行われていたことから、全国レベルの議論が必要との要請が、規制当局、原子力廃棄物評議会、カルマル県の県域執行機関及びオスカーシャム自治体からなされました。これを受けて政府は、1996年からサイト調査が開始された2002年の間、放射性廃棄物特別アドバイザー(1999年に放射性廃棄物調整官より改名)を設置し、全国レベルのEIA協議の主催、サイト選定に係わる行政機関間の活動の調整、フィージビリティ調査対象自治体に必要な情報提供及び調査活動を行ってきました。また、調査対象自治体を含む県域レベルでの協議も、国の出先機関である県域執行機関が主催して行われました。

地元協議・コミュニケーションを支える財政支援

原子力廃棄物基金から自治体等への交付額

| 交付先 | 交付金額(2016年度) |

|---|---|

| オスカーシャム自治体 | 2,509千SEK (3,513万円) |

| エストハンマル自治体 | 8,790千SEK (1億2,306万円) |

| ウプサラ県域連合 | 485千SEK (679万円) |

| カルマル県域連合 | 566千SEK (792万円) |

| 合計 | 12,350千SEK (1億7,290万円) |

1SEK(スウェーデン・クローネ)=14円で換算、四捨五入のため合計は合わない

source: 原子力廃棄物基金理事会 年次報告書 Kärnavfallsfonden

高レベル放射性廃棄物の処分場のサイト選定に向けて、SKB社が実施する各段階での調査を受け入れた自治体では、調査に関連した議論を行う“地元協議”が開催されています。自治体は、主体的に意思決定を行うために、地元社会における影響をさまざまな角度から検討する組織を設けています。それらの組織には住民も参加しており、SKB社から調査状況の報告や質疑応答が行われるほか、住民間での情報伝達や協議の場ともなっています。こうした活動は、自治体が意思を決める上で重要なものと考えられています。自治体職員や議員、住民を含む協議組織を設置して懸案事項を協議する仕組みは、スウェーデンにおける地方自治の歴史の中で培われてきたものです。

こうした自治体にとって不可欠な活動を支援するために、自治体が住民向けに行う情報提供活動の費用は、原子力廃棄物基金で賄えることが資金確保法で定められています。自治体は、予算を放射線安全機関(SSM)に申請し、交付金を事前に受け取ります。この交付金の額は、1自治体あたり年間最大1,000万スウェーデン・クローネ(1.4億円)まではSSMが決定し、それを超える場合には政府が決定します。

交付金は主に、住民向けのセミナーなどの開催費用のほか、協議に参加する自治体の議会議員や職員の人件費として使用されています。

地元自治体で行われたサイト選定に対する取組

自治体の協議組織の活動費用を原子力廃棄物基金からの交付金で賄うことができるため、自治体は費用負担を気にすることなくEIA協議に参加できるほか、外部の専門家を雇用したり、住民向けの情報提供活動を主体的に行うことができます。

ここでは、2002年から開始されたサイト調査を受け入れた2自治体である、エストハンマル自治体とオスカーシャム自治体の取り組みを紹介します。

<エストハンマル自治体の取組>

エストハンマル自治体では、1995年にフィージビリティ調査が開始されました。自治体行政を統括する執行委員会(議会議員の代表から構成される)は、同委員会の下に、準備グループとレファレンスグループを設置しました。準備グループは、自治体内でこの問題を長期に継続して議論するために、与党と野党の両方の議会議員から構成されました。レファレンスグループは、議員だけでなく住民や隣接自治体からの代表者も参加するグループで、住民への情報伝達活動を行う役割も担っています。レファレンスグループは定期会合のほかに、勉強会や意見交換会を随時開催しました。執行委員会は、レファレンスグループに寄せられた意見を聴き、自治体の意思決定に役立てています。2009年6月にSKB社が同自治体のフォルスマルクを処分場建設予定地に選定したことを受けて、執行委員会は、準備グループを安全グループと環境影響評価グループに拡大再編したほか、レファレンスグループの活動も強化しています。

<オスカーシャム自治体の取組>

オスカーシャム自治体は、1995年にフィージビリティ調査の申し入れを受けた後、約1年間にわたり対応方法を検討しました。オスカーシャムでは、スウェーデン国内の原子力発電所の使用済燃料が中間貯蔵のために集められているほか、キャニスタ封入施設と処分場の両方を建設する計画が検討されていました。このような状況に対処するために、同自治体は「オスカーシャム自治体の地域能力開発(LKO)」プロジェクトを発足させ、外部の専門家を雇用し、自治体がSKB社や規制機関と対等に議論ができるように体制作りを進めました。説明会や討論会を多数開催し、その結果をもとに自治体の議会や執行委員会が議論し、1996年にフィージビリティ調査の受け入れを決めました。自治体は、LKOプロジェクトで雇用した専門家の支援を受けつつ、住民も参加する複数の検討グループを組織し、SKB社が行ったフィージビリティ調査やサイト調査のレビューも行いました。2009年6月にSKB社が処分場建設予定地をフォルスマルクに選定したことを受けて、以降はオスカーシャムに建設予定のキャニスタ封入施設の問題を中心に活動を継続しています。

5.2 意識把握と情報提供

-

実施主体のスウェーデン核燃料・廃棄物管理会社(SKB社)は、処分事業への理解を得るための活動として、一方的な情報提供活動ではなく、住民が情報を入手し、意見を表明できる場をさまざまな形で設け、双方向のコミュニケーションを図ってきました。SKB社が処分場建設予定地としてフォルスマルクを選定した後に、エストハンマル自治体の住民を対象に実施された処分場受け入れに関する意識調査では、81%の人が支持しているという結果が得られています。

広報活動(情報提供)

SKB 社の輸送船を使用した展示

source: SKB

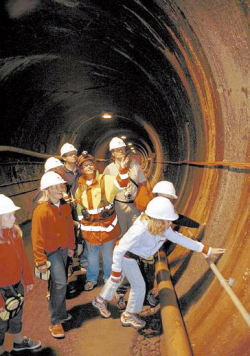

エスポ岩盤研究所 見学ツアーの様子

source: SKB

スウェーデン核燃料・廃棄物管理会社(SKB社)はサイト選定過程の透明性を確保するため、初期の段階から地元自治体の幅広い層との対話を行っています。調査を実施した自治体に情報事務所を設けて住民との交流を図っているほか、情報冊子の配布や展示会、セミナーなどを開催しています。

例年夏期には、右の写真のようにSKB社は自社所有の輸送船を改装し、各地の港で展示会を開催しています。また、SKB 社は施設等を積極的に公開し、情報提供を行っています。サイト調査が始まった2003年には、オスカーシャム自治体にあるエスポ岩盤研究所の地下約500メートルを訪れるバスツアーが開催されました。バスツアーは、調査が行われたエストハンマル自治体とオスカーシャム自治体の住民を主な対象として企画されたもので、2,500 人以上がこのツアーに参加しました。また、サイト調査が行われた2009年までは、ボーリングサイトへのガイドツアーも開催され、毎年約300~500名が参加しました。

SKB社は2012年に自社施設全体で延べ15,000人以上の訪問者を受け入れています。エスポ岩盤研究所の訪問者数は約5,600人、エストハンマル自治体にある低中レベル放射性廃棄物処分場(SFR)の訪問者数は約7,000人でした。

SKB社は、学校への情報提供も積極的に行っており、生徒向けの冊子、ビデオ、コンピュータゲームなどの教材や教師用資料を作成しています。教材のトピックスは技術的なことから倫理的なことまで幅広く、廃棄物問題を社会問題として捉えた教材づくりに配慮しています。

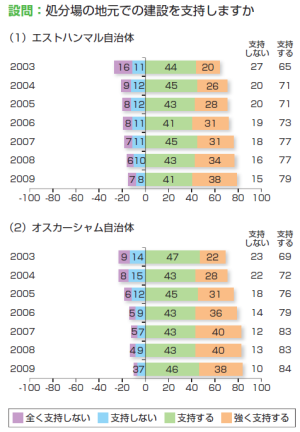

国民意識と住民意識(主な世論調査結果)

処分場建設に対する住民の意識調査の結果

(Synovate 社 Opinion poll 2009 より作成)

高レベル放射性廃棄物の処分に関し、実施主体であるスウェーデン核燃料・廃棄物管理会社(SKB社)により、サイト調査実施自治体の住民を対象に意識調査(毎年4~5月に実施)が行われてきました。エストハンマル自治体とオスカーシャム自治体では、地元での処分場建設に対する態度は、サイト調査が開始された当初の2003年では住民の約60%が肯定的なものでしたが、2009年には約80%まで増加しています。

また、SKB社が処分場の建設予定地をエストハンマル自治体のフォルスマルクに選定した2009年6月以降にエストハンマル自治体住民に対して行われた同様の意識調査(2010年)では、建設を支持する人の割合は、81%、支持しない人の割合は10%でした。