HLW.JP

日本における高レベル放射性廃棄物処分

日本における高レベル放射性廃棄物処分

2024年2月時点の法制度に基づく状況を整理しています

-

原子力発電所から発生する使用済燃料を再処理した後に残った廃液を固化したガラス固化体が処分対象の高レベル放射性廃棄物となります。

-

高レベル放射性廃棄物の処分については、平成12(2000)年度に法整備と実施主体である原子力発電環境整備機構(NUMO)の設立が行われ、地下300m以深に地層処分することが基本方針とされています。

-

平成27(2015)年5月に基本方針が改定され、公募に基づくサイト選定に加えて、国が科学的有望地を提示した上で申し入れを行うプロセスが追加されました。

-

北海道の寿都町・神恵内村では、令和2(2020)年11月開始の文献調査が進められており、令和5年11月取りまとめの「文献調査段階の評価の考え方」に基づき、国の審議会で文献調査報告書の原案について議論が行われています。並行して、令和5(2023)年4月に改訂された基本方針に基づき、国主導での全国行脚等、文献調査の実施地域拡大に向けた取組が進められています

日本の処分方針

平成12(2000)年の「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」において、原子力発電から発生する使用済燃料を再処理した後に残る高レベル放射性廃棄物はガラス固化体とし、300m 以上深い地層において処分することが定められました。平成19(2007)年の法改正により、一部のTRU 廃棄物が地層処分の対象に加えられました。地層処分では、地下深くの安定した地層(天然バリア)に、複数の人工障壁(人工バリア)を組み合わせた「多重バリアシステム」により、最終的にはモニタリングなどの人為的な管理を終了しても安全を確保できるようにしています。

平成27(2015)年5月に最終処分に関する基本方針の改定が行われ、現世代の責任を将来世代に先送りしないよう、地層処分に向けた対策を確実に進めるとともに、可逆性・回収可能性を担保し、将来世代が最良の処分方法を選択できるような形で技術開発を進めるとしています。

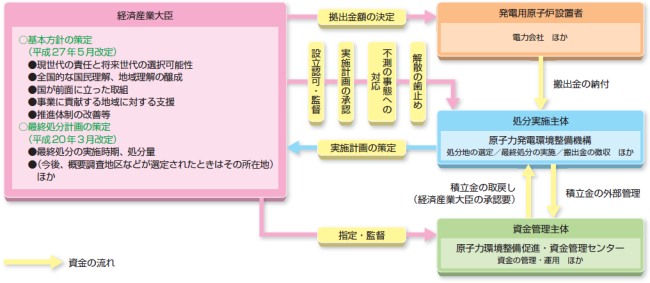

処分の実施体制

日本における地層処分の実施主体は、原子力発電環境整備機構(NUMO)です。NUMOは平成12(2000)年に、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に基づいて設立が認可された法人です。

処分事業の監督に関わる主な行政機関は、経済産業省です。経済産業大臣は法律に基づいて最終処分に関する基本方針を定め、また5年毎に最終処分計画を定めます。こうした方針及び計画を定めるに当たっては、原子力委員会と原子力規制委員会の意見を聴き、閣議決定を経ることが必要とされています。

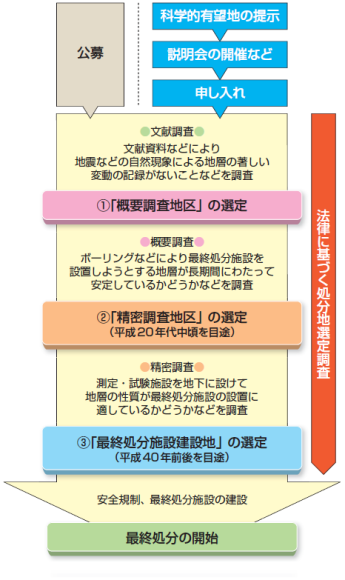

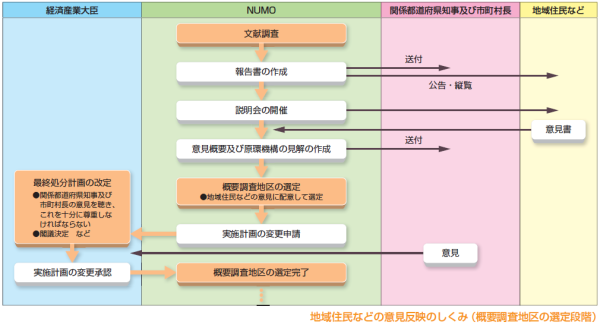

サイト選定の進め方

NUMOは平成14(2002)年12月から高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性を調査する区域を公募してきましたが、第一段階の文献調査にも着手できない状況が続いていました。平成27(2025)年5月には最終処分に関する基本方針が改定され、国が科学的により適性が高い地域を示しつつ、文献調査を市町村に申し入れる新たな取組が追加されました。基本方針を踏まえ、国は平成29(2017)年7月に科学的特性マップ」を公表しました。

こうした中、令和2(2020)年10月には北海道の寿都町が文献調査へ応募、神恵内村は国からの申入れを受諾し、11月からNUMOが日本初の文献調査を開始しました。

令和5(2023)年11月には、国が文献調査段階の評価の考え方を取りまとめ、令和6(2024)年2月には、NUMOが作成中の文献調査報告書の原案を公表しました。報告書が「評価の考え方」に沿って適切に作成されているか等、国の審議会で議論されています。また、寿都町と神恵内村では、令和3(2021)年4月から地域住民の「対話の場」にて、地層処分の仕組みや安全性、地域の発展ビジョン等の議論が行われています。

文献調査の実施地域拡大に向けては、令和5(2023) 年4月改定の最終処分に関する基本方針に基づき、国・NUMO・電力事業者が全国の自治体を個別訪問する全国行脚等の取組が進められています。

科学的特性マップ

2015年5月、従来の政策の見直しを経て、高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する新たな基本方針が決定されました。その中で、現世代の責任で地層処分を前提に取り組みを進めることや、国民や地域の理解と協力を得ていくため、地域の科学的特性を国から提示すること等の方針が決まりました。この方針の下、地域の科学的特性を提示するための要件・基準が総合資源エネルギー調査会に設置されたワーキンググループで議論されてきました。この検討結果が、2017年4月にとりまとめられました。

この検討結果に基づいて、経済産業省として「科学的特性マップ」を作成し、2017年7月に公表しました。

科学的特性マップ – Nationwide Map of Scientific Features for Geological Disposal

〔参考〕日本の原子力発電利用状況

電源別発電電力量の変遷

電力需給バランス

| 2021年 日本 | 単位: 億kWh (=0.01 x GWh) |

| 総発電電力量 (Total Production) | 10,499.09 |

|---|---|

| - 輸入 (Imports) | 0 |

| - 輸出 (Exports) | 0 |

| 国内供給電力量 (Domestic Supply) | 10,499.09 |

| 国内電力消費量 (Final Consumption) | 9,319.10 |

source: «Energy Statistics 2023, IEA»

原子力発電の利用・導入状況

-

稼働中の原子炉数 33基(“もんじゅ”含まず), 3,167.9万kW(2023年12月)

source: World Nuclear Power Reactors & Uranium Requirements (WNA, 世界原子力協会)